定番のゆでたまごをいい感じに作るエントリです。

ゆでたまご作りにつまづきやすいのは次の2つですよね。

- うまく殻が剥けない

- 好みの茹で加減に仕上がらない

ちょいと作り方を工夫するだけで簡単にクリアできちゃいます。

たまごの殻がむきやすくて、好みのゆで加減にしたい!というのは実は簡単なんです。

結論から書くと、次の6ステップで簡単にゆでたまごが作れます。

- 冷蔵庫から出したばかりのたまごを熱湯に入れる

- 2分後にたまごの底にヒビを入れる

- 好みのゆで加減にゆでる

4分間:白身はふわっふわ黄身はとろっとろ(計6分間)

5分間:味玉作りに向いた状態(計7分間)

6分間:ねっとりした黄身(計8分間)

7分間:黄身が固まる(計9分間)

8分間:固ゆで(計10分間) - 冷水で冷やす

- たまご全体にヒビを入れる

- ナナメ上方向にむく

一つずつご紹介します。

CONTENTS

むきやすい!黄身自由自在ゆでたまごの作り方6ステップ

ステップ1:冷蔵庫から出したばかりのたまごを熱湯に入れる

出典:山田ガーデンファーム

たまごは冷蔵庫から出したばかりの冷たいたまごを使います。茹でた後に殻が向きやすくなるからです。

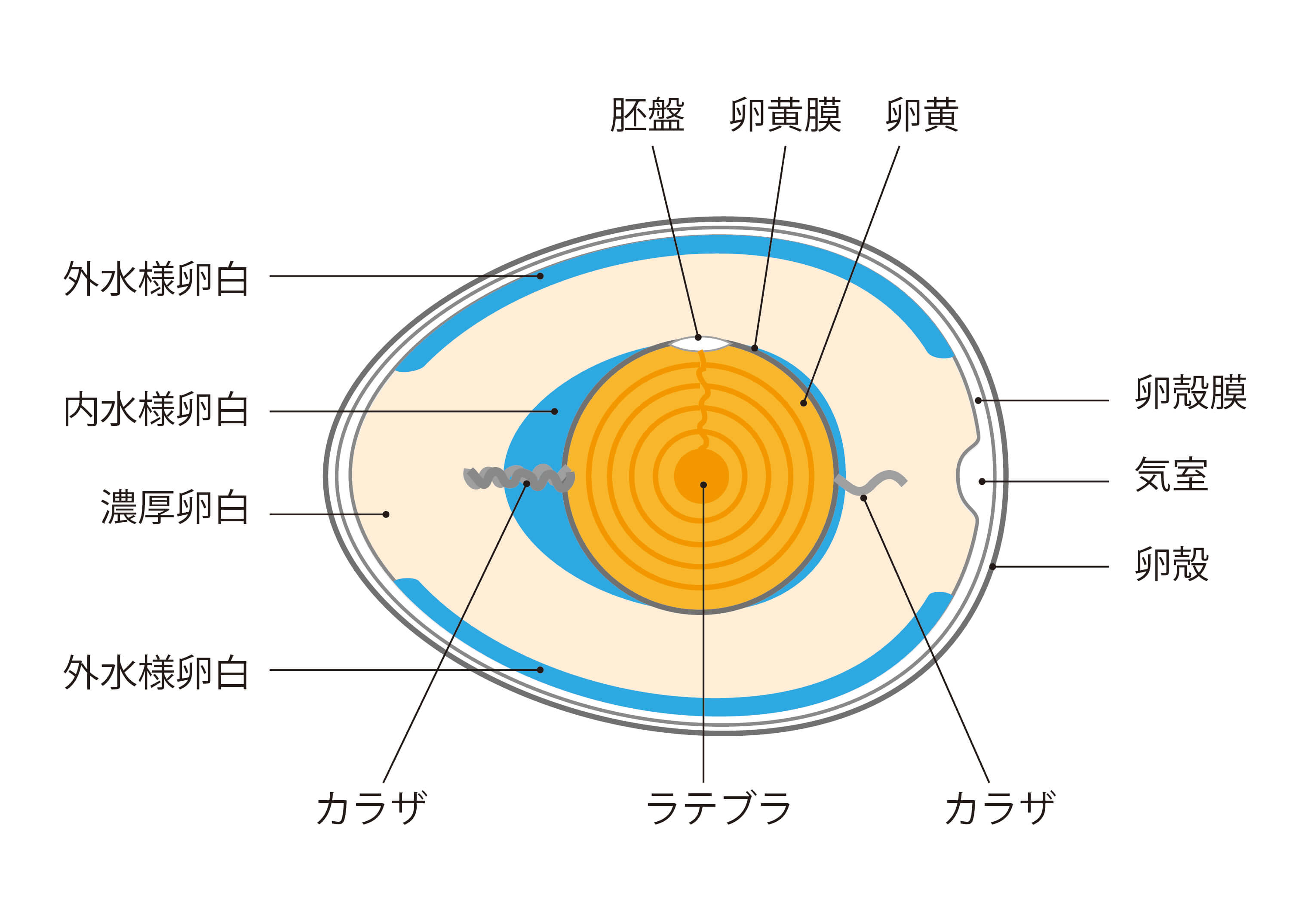

殻むきが失敗するのは殻と白身の間にある、あの薄皮やろうが邪魔しているから。薄皮をはがそうとすると白身にくっついて白身も一緒に剥がれてしまい、デコボコになってしまう。。

あの薄皮やろうは「卵殻膜」といい、白身と黄身を雑菌から守ってくれてます。重要な役割を担ってくれてるのですな。ゆでる時にたまごが冷たいと、熱湯との温度差で白身と卵殻膜の間に結露ができて、くっつくのを防げますよ。

たまごは熱湯からゆでることをオススメします。料理で食材をゆでる時に悩むのが「水からor熱湯からゆでるか」です。これは食材の特徴によって変わってくるというのが答えなのですが、ゆでたまごの場合は熱湯から茹でるのがいい。

たまごはタンパク質でできています。タンパク質はこれまでのエントリでも述べたように60℃〜から熱変性によって固まります。水から入れると60℃辺りからゆで始まるわけですね。そのまま沸騰する100℃で温度が安定します。

60℃と100℃ではたまごの固まるスピードは変わるので、好みの黄身にするためにはできる限り一定温度になる100℃でゆでたい。しかし、鍋の大きさや一度にゆでる個数によって沸騰するまでの時間が変わってきてしまいます。するとゆで加減はばらつく。

熱湯から茹でれば、冷たいたまごを入れて水温は多少低下しますが、すぐに沸騰に戻ります(もし大きな温度低下するならお湯の量を増やすかたまごの数を減らしてください、バランス悪すぎ)。

100℃でたまごを加熱することで好みのゆで加減に仕上げることができるのです。

もちろん熱湯は熱いのでおたまを使うとたまごを入れやすい。

もちろん熱湯は熱いのでおたまを使うとたまごを入れやすい。

おたまを使わず上から落とすように入れるとたまごの殻が割れて白身が飛び出してしまいます。。優しく入れましょう!

ステップ2:加熱後2分後にたまごの底にヒビを入れる

ここは我流。熱湯に入れてから2分後トングでつかみ取り出してください。トングで掴んだまま、卵の大きく丸くなっている方を下にして皿など硬いものにぶつけヒビを入れてください。小さなヒビで十分なのでそのまますぐに熱湯に戻しましょう。

なぜたまごの底にヒビを入れるかというと、白身と卵殻膜の間に水を入れてたまごをむきやすくするためです。

熱湯に入れる前にヒビを入れるレシピもありますが、白身が固まっていないので殻の中から白身が飛び出す可能性が非常に高くなります。

2分間加熱すると白身の外側は固まるので、ヒビを入れてもたまごの殻から白身が飛び出ないというわけです。

ゆであがった後に、白身が湿ってむきやすくなりますのでぜひやってください。

ステップ3:好みのゆで加減にゆでる

沸騰からゆでると黄身の状態をコントロールしやすく、好みに合わせて自由自在にゆでたまごを作れます。

それぞれのゆで加減を紹介します。 下で紹介する数字はステップ3以前の加熱時間も含めた合計時間です。

これはあくまでも茹で加減を紹介するために画像を載せています。茹で終わったらしっかり冷やしてください。6ステップ終わった後に切らないと大失敗します。

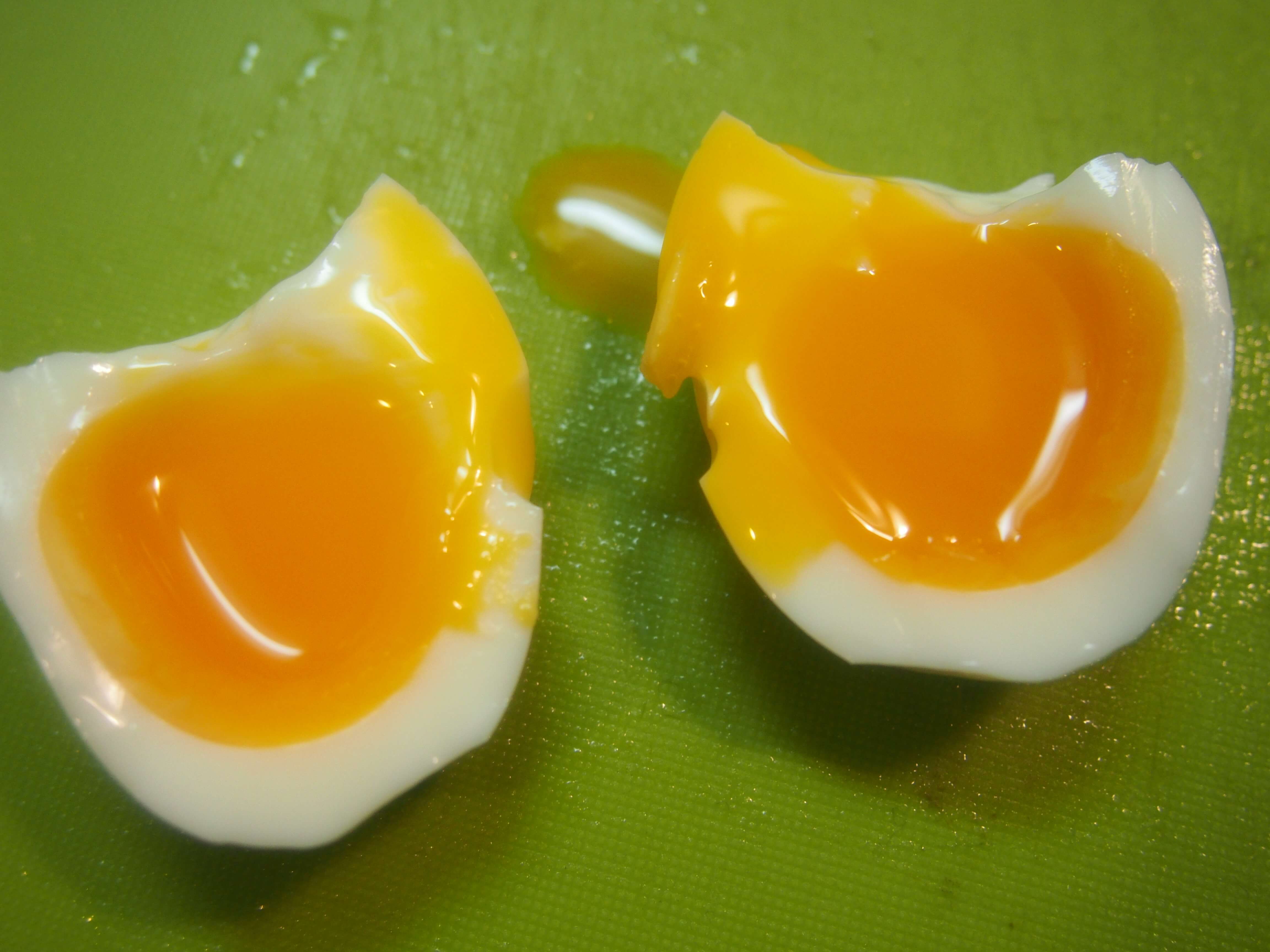

加熱時間6分間

とろっとろです。黄身と混ぜ合わせたい料理などに使うといい感じですね。白身もとても柔らかいのでむくのも慎重に。

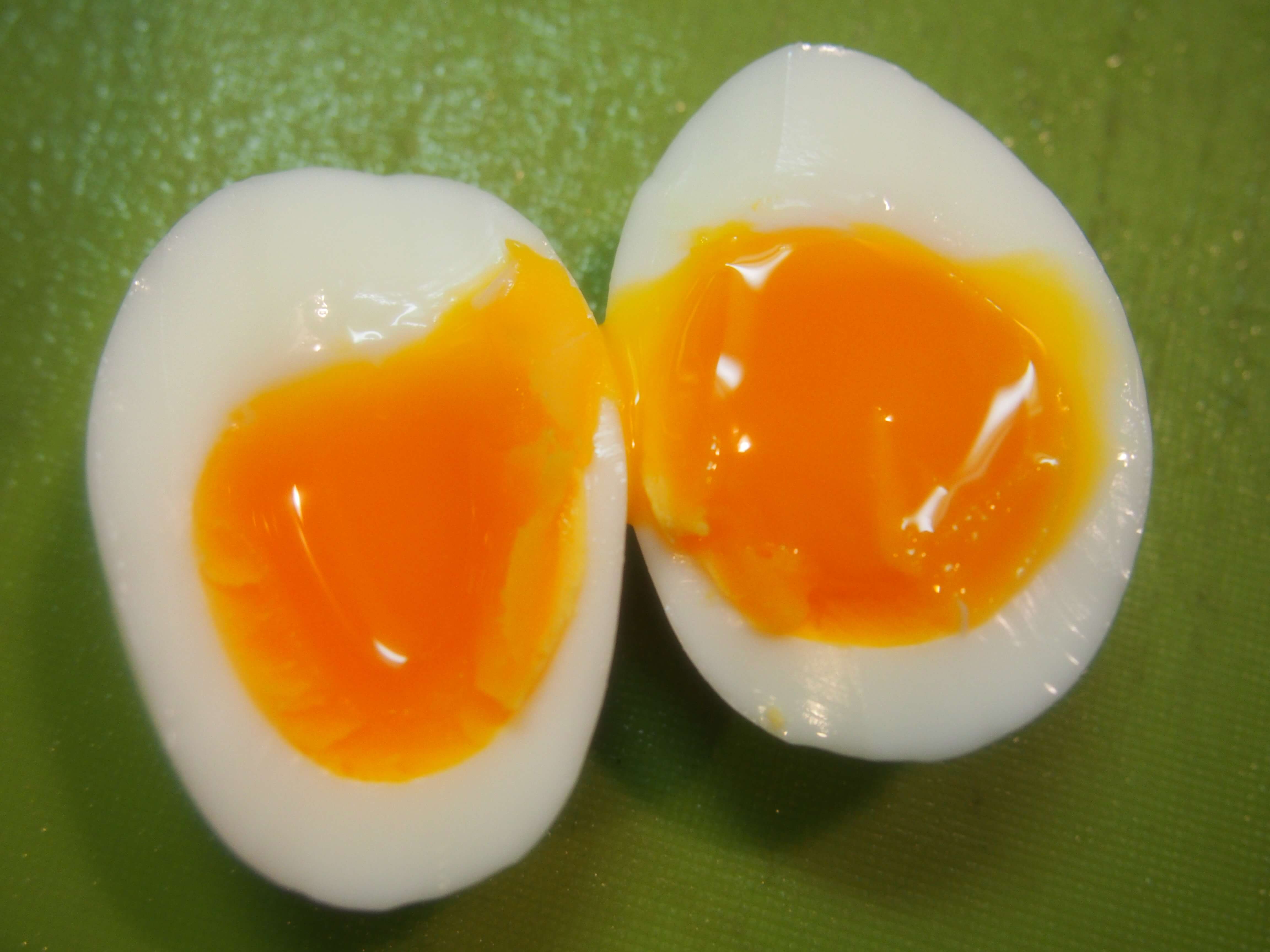

加熱時間7分間

黄身の外側は固まり始め、中心はとろとろ。ラーメン屋さんの味玉はこれぐらいのゆで加減。黄身が固まっていないことで味玉のタレが染み込みやすくなります。

加熱8分間

中心はまだ固まってませんが、黄身の大部分はねっとりした食感。

加熱時間9分間

ここまでゆでると黄身も黄色くなりほぼ固まってます。ゆでたまご単体で僕は食べるならこれぐらいが好きです。

加熱時間10分間

固ゆで状態。これ以上やると中心も黄色くなります。

ステップ4:冷水で冷やす

たまごが茹で終わったら冷やします。たまごは熱を持っているのでしっかり冷やします。冷やさないと余熱で加熱が進み、茹で加減が変わってしまいますのでしっかり冷やします。

ステップ5:たまごの殻全体にヒビを入れる

親指の腹を使って、ヒビが入っているたまごの底から徐々にヒビを入れていきます。

こうすることで次のステップでつるっと殻が剥けます。

ステップ6:ナナメ上方向にむく

殻をむくときは一気にいくイメージで。底からナナメ上方向にいくと一気にむきやすい。

むきやすい!黄身自由自在ゆでたまごの作り方まとめ

最後にもう一度まとめます。

- 冷蔵庫から出したばかりのたまごを熱湯に入れる

- 2分後にたまごの底にヒビを入れる

- 好みのゆで加減にゆでる

4分間:白身はふわっふわ黄身はとろっとろ(計6分間)

5分間:味玉作りに向いた状態(計7分間)

6分間:ねっとりした黄身(計8分間)

7分間:黄身が固まる(計9分間)

8分間:固ゆで(計10分間) - 冷水で冷やす

- たまご全体にヒビを入れる

- ナナメ上方向にむく

ぜひ素敵なゆでたまごライフを!

コメントを残す